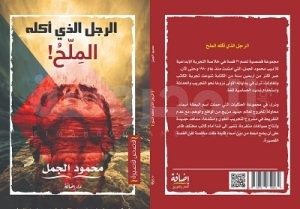

محمود الجمل واحد من أبرز كتاب القصة القصيرة في جيله من كتابها السوايسة، اختطفته الصحافة، والعمل العام سنوات طوال، لكنه فاجأنا بعودته القوية بنشر أولى قصصه بعد الغياب بملحق أهرام الجمعة، بعنوان : ” ليلة زفاف أسماء “، ثم ثنى بمجموعته القصصية التي بين أيدينا، والموسومة بـ : ” الرجل الذي أكله الملح ” ولكأنه يؤكد تمام الحضور، ويجدد لقرائه عهد إبداع لا أظنه أبدا قد قُطع .

إضاءة ببليوجرافية

يبلغ عدد قصص مجموعة “الرجل الذي أكله الملح” إحدى وعشرون قصة، اثنتى عشرة منها بالقسم الأول المعنون .. (الرجل الذي أكله الملح )، وتسع منها بالقسم الثاني بعنوان .. ” ليلة زفاف أسماء “، وتتفاوت عناوين تلك القصص مابين القصر والطول، إذ بلغ عدد القصص التي تحمل عنوانا فى صورة اسم مفرد من ( كلمة واحدة ) ست قصص تقع جميعا في القسم الأول، وهى بحسب ترتيب الورود ( الخيول ـ الخطوات ـ المفقود ـ الخلاء ـ العزلة ـ سونانور )، انفردت ثلاث منها بتقسيم رقمي داخلي هى : ( الخيول / قسمين )، ( الخلاء،العزلة / ثلاثة أقسام )، بينما بلغ عدد القصص التي تحمل عنوانا مــــــــن ( كلمتين ) اثنتى عشرة قصة، جاء معظمها قائما على الإضافة، خمس منها في القسم الأول وهى بحسب ترتيب الورود : ( مدينة منهكة ـ وردة لماجده ـ الحمارالوحشي ـ إذا أقبلت ـ صنابير النار )، جميعها خالية من التقسيم الرقمي الداخلي، وسبع منها في القسم الثاني هى : ( شفاه أسماء ـ مفتون أسماء ـ صوت أسماء ـ عيون أسماء ـ قطط أسماء ـ فرح أسماء ـ وهم أسماء )، خلت أيضا من التقسيم الرقمي الداخلى، كما بلغ عدد القصص ذات العنوان على شكل جملة، والمكون من ( ثلاث كلمات ) قصتان تقعان بالجزء الثاني وهى على الترتيب ( صديقتي تدخن ميريت ـ ليلة زفاف أسماء )، وكلتيهما خلتا من ذلك التقسيم، وأخيرا قصة واحدة على شكل جملة ذات عنوان طويل ( أربع كلمات )، هى تلك المعنونة بـ : “الرجل الذي أكله الملح”، درة التاج، والذي اصطفته المجموعة اسما لها، وواجهتها الإعلامية .

وقد نلمح فيما سبق، ميل الكاتب إلى العناوين القصيرة ذات الأسم المفرد من ( كلمة ) أو القائمة على الإضافة والمكونة من ( كلمتين )، باعتقاد أنها الأقرب إلى ذائقة قارئه ـ لما تتصف به الأسماء القصيرة عادة من تكثيف، وإشعاع دلالـي ـ ،اعتمد عليها، وأوكل إليها ـ رغم افتقار العناوين من النمط ذو الكلمة الواحدة إلى مايخصصها بالوصف، أو بالإضافة ـ مهمة تلخيص المضمون، و استقطارالرؤية المهيمنة بالمتن . وإذ يتبدى الإستخدام المفرط للعنوان القصير في ثمانية عشرة قصة، يتبدى أيضا، ذلك التنوع فى صنوف عناوينها مابين؛ التشخيصى كما فى عناوين كل القصص (المنسوبة إلى أسماء)، والغامض، كما فى قصص؛ ( الخيول والخطوات والمفقود والخلاء والعزلة )، والمراوغ المخيب لتوقعات القاىء، كما فى ( إذا أقبلت )، والتجريدى الذي يأبى المباشرة، ويرفض كشف سترالمضمون، كما فى (الحمارالوحشي، وصنابيرالنار )، والغرائبى، ذو المسحة الأسطورىة، كما فى ( سونانور )، بينما نلحظ في المقابل استخداما شحيحا للعناوين الطويلة؛ ( ثلاث كلمات ) في قصتين، أو ( أربع كلمات ) في قصة واحدة فقط ، ولعلنا نلتفت إلى هذا الإستخدام المحدود للتقسيم الرقمي الداخلي لثلاث مرات فقط في ثلاث قصص متوسطة الطول ذات عنوان ( كلمة واحدة )، ربما بدافع الرغبة فى تسريع الإنتقال من مشهد سردي لآخر، تأثرا بأسوب المشهد السينمائى، وأخيرا، فإن كان التنوع قد طال العنوان طولا وقصرا وتصنيفا، فإنه قد طال أيضا المتن ذاته، طولا وقصرا، فجاءت ( وردة لماجدة ) أقصرالقصص طــــولا (صفحة واحدة )، ( وصنابير النار، والرجل الذي أكله الملح )، أطولها (تسع صفحات) لكل منهما، ثم ذلك الميل لدى الكاتب نحو القصص متوسطة الطول من ثلاث إلى خمس صفحات كما فى اثنتى عشرة قصة، ولعله من المناسب هنا، الإشارة إلى أن ذكر الزمان صراحة بالعنوان لم يرد سوى مرة واحدة في ( ليلة زفاف أسماء ) آخر قصص المجموعة .

همس الأسطورة ، وصخب الواقع

تتعدد أشكال الإقتراب من الواقع في السرد المعاصر، والذي قد يأتي مباشرا، أو رمزا عبرالتشخيص الفني غير المباشرأحيانا، أوأسطرته، أو ملامسته أسطوريا أحيانا أخرى، ولإن كان محمود الجمل، من هؤلاء الذين استبد بهم الرمزى ، وأغواهم الأسطورى، وأدهشه منطق الغرائبى وعالمه، إلا أنه لا يغفل، ولا يقبل إلا أن يحملها جميعا ما استطاع من صخب الواقع، وقبحه، وخشونته، وقد تبدى هذا الشغف جليا في عدد ليس بالقليل من قصص مجموعته ” الرجل الذي أكله الملح ” نذكر منها قصة ” سونانور”، وفيها، يجىء مشهد لحظة خروج سونانور أشبه بطقس سحري لإستحضار امرأة خرافية التكوين والجمال، يحضرجسدها الممشوق كالرمح، ككيوبيد شبقي آت من عالم الغيب البعيد، و بلغة شعرية عميقة الدلالة يصف لنا الراوى / البطل لقاءه العجائبى الخيالي الفريد بجنيتة البكر، يقول : ” خلف الزهر الجبلى نغيب معا، تخفت كل الأصوات الليلية، تختلط الأعضاء المنفرطة “ص28، إنه لقاء أنثى مستحيلة، وبشرى لم يتبق منه سوى الحُلم، وجسد وحشى، وواقع بمرارة الصبار. ورغم طغيان حالة التجريد على مادة القص وسيطرة المسحة الأسطورية على جوها العام، إلا أننا، ومن وراء ستارالرمز الكثيف، قد نلمح أحيانا ـ ولو عن بعد ـ ظلا باهتا لواقع مُجهض، أو دبيبا جنينىا لحلم مبتسر، أو همسا لعاشق ينتظر، فالمجرد والأسطوري عند الجمل لايخلو من ظلال ولو باهتة لواقع ما، فإن بدا ظاهره مستغرقا فى الغرائبى، فإنه الغرائبى الذى يخفى وراء ستائره عاصفة من الدهشة التى تفتح لدى القارىء بابا عريضا من التساؤلات والتأويلات التى لاتنتهى . وبعد، فإن كانت الأسطورة، بهمسها الشفيف قد مارست سلطانها، وبلغت ذروتها فى “سينانور”، حيث البداية الطقسية : ” حبهان .. مستكة .. عين العفريت .. روح الخروب .. تمتزج الحبات الملتمعة وسط النار، يرتفع دخان، يتكاثف، تختلط رائحة البخور المتصاعد برائحتى، تخرج ( سونانور ) جسدا كالرمح”ص 27، والنهاية الشعرية : ” يبقى فى الساحة الرملية .. جسد وحشى مختلط الأعضاء .. وشجيرة صبار شوكية، وبيضة كبيرة لأنثى الرخ .. “ص 28، واللغة ذات الإيقاع بجملها القصيرة وتكويناتها البلاغية : ” ليس بها من دمى المسفوح بمنقار الرخ سوى أثر بالشفتين وبالنهد الأيسر وبإبهام الكفين “ص 27، والمتن المتسامى المفارق للواقع، فقد تغير الأمر فى قصة ” إذا أقبلت “، تلك التي علا فيها صخب الواقع على همسها وتهويماتها، إذ تتخفف الحكاية الغرائبية من بعض ثياب التجريد الثقيلة، وتتحول إلى أداة تشخيص فني تشف رمزيته عن بعض أمراض واقع متخيل ـ وإن كان قابلا للحدوث والتكرار ـ فيجىء النص لامزا بالإشارات، متخما بالتلميحات والدلالات، والكثير من الطقوس والممارسات التى تشي بوقوع أفراد مجتمع ما بكل فئاته وطوائفه، أسيرا لشعائرتغييب العقل، وتضليل الوعى، ويعترف لنا ذلك الأفاق، “نموذج المُضلل” القصصى، محدثا نفسه فى مونولوج كاشف لخبايا اللعبة : “أغوص فى نفسى، تأتى النسوة للخلوة، بحروف بنية، بلغة منسية، أسطر، أكتب، أرسم، الأسد الهصور، الطير الكاسر، يأتى الطفل، مجدورا، ممصوصا، ينزف من يومه “ص 44، فكل النساء يأتين بإرادتهن الحرة إلى خلوته، بما فيهم زوجة الحاكم المتعطشة للمال والجاه والنفوذ، فلايتردد فى دغدغة شبق تطلعها الجامح، وشهوة الهيمنة لديها بأكاذيبه، يقول لها : ” ( ها قد دانت لك الدلتا بضواحيها .. إلا الزاوية الصفراء فأهلها مجانين، أصبحت سيدة القلعة، صاحبة النبتة الخضراء، راعية القوم، ناثرة القمح، صرت عظيمة .. ثرية ..أميرة )”ص 43، كلهن يقدمن طواعية كل مايعتقدن ـ وهما ـ قدرته على تحقيق الأحلام، وكلما كثرت النساء الحسان : ” تنتفخ أعضاؤه، يطلب أنثى، الخطوات كثيرة، الأصابع طلاؤها يلمع ” ص 44، ويصبح الجسد ذاته هو المطلب والثمن، وتبدأ المراوده : ” يدس شفتيه فى الأذن الأخرى ويهمس ، خففى عنك ثيابك، الجو حار وأنا اليوم مفرهد “ص 43، وهنا، تختلط الرغبة بالحلم، ويصبح فعل الأنجاب ـ باعتباره وسيلة الإستمرار والتواصل ـ فعلا مشروعا، حتى وإن أثمت وسائله، بعد أن استحال سرابا بسبب ضعفت أصلاب الرجال، لكن، ولأن الحصاد دائما من جنس العمل، تأتى الثمرة عطنة و شائهة؛ اجيال ممسوخة، ومجتمع منحل و متحلل، زائف عقيم لا غد له ولا مستقبل، وتباغتنا طلقة المفارقة الغرائبية مدوية، تلك التى يطلقها الرواى على لسان القابلة فى أبلغ ختام للمهزلة : ” صوت صراخ .. الداية تجرى ,, تصرخ في الجمع : امرأة الحاكم ولدت قردا “ص 45 .

هكذا، لايستنكف محمود الجمل عن توظيف كافة التقنيات الممكنة التي تمكنه من تخييل الواقع، فيستحيل واقعا مرموزا له مذاق الغرابة وإن ظل محتفظا برائحة المرجع وجوهره، فهو عندما ينتهج شعرية القص، وينفي عن فضاء غالب قصصه زمانا بعينه، ومكانا بذاته، أو عندما يراوح في متونه، أو يماهى بين حواره، ووصفه، ورؤية راويه، ومونولوج شخصياته، فإنما لكى يدشن لنفسة بصمة تجريب خاصة متفردة.

حكايات الذات

نحظى حكايات الذات في قصص الجمل باهتمامه الخاص، إذ تشغل المساحة الأكبر فى صفحات مجموعته، وتعد قصتى ” الرجل الذي أكله الملح ” ، ” وصنابير النار”، نموذجان بارزان لحكايات الذات، أو القص السيرى الذاتي عنده، فقد احتوت القصتان ـ الكاشفتان عن وعى الكاتب بأمانة الشهادة التاريخية ومسئوليتها ـ أشارات دالة عن شخصيات معروفة؛ مسماة، أومجهولة الإسم، أومتعينة بحكم وظيفتها، أومكانتها، أو دورها ونفوذها العام، حتى وإن تعمد الكاتب اخفاء كل أو بعض أسمائها، كما تضمنت القصتان أماكن معلومة، ووقائع محددة، يميط الكاتب اللثام عن الخفى من تفاصيلها، ويُنطق المسكوت عنه منها فى تاريخ هؤلاء، يكشف عن فسادهم، وحقيقة علاقته وإياهم، والتى يوجزها في القصة الأولى بقوله : ” كنت معروفا تماما لديهم، وكثيرا ما ارتطمت بهم، كنت أهاجمهم وأفضح تصرفاتهم، بعضهم كان يعمل سمسارا للأراضى رغم موقعه السياسي، والآخر كان المستشار القانونى لأحد اللصوص الكبار”ص 47، وهو، إن كان قد (تحوّط) بأن اكتفى عند الحديث عن خصومه بذكر مراكزهم في الهيئة الإجتماعية، فقد ذكر صراحة أسماء من تربطه بهم قرابة او صداقة بقوله : ” عندما حضر أخيرا أحمد حزين ومعه عدلى حسين، اندفع الجميع نحو الاول لتعزيته إذ كانوا يعلمون طبيعة علاقتنا معا، لم يتحمل أحمد حزين عبارات الرثاء وغلبته دموعه فجلس بجوار جثتى …. ” ص 54

ومن الطريف حقا أن قصة ” الرجل الذي قتله الملح ” ـ رغم كونها تسجيلية بامتياز ـ تقدم نموذجا للسرد الذي يجمع بين اللا معقول والسيري الذاتي، معا في تمازج فريد، والقصة، تسجيل لوقائع محددة، وأماكن بعينها، وشخصيات معروفة، وأحداثا ترددت على ألسنة معاصريها ردحا من الزمن، وتكشف بعضا من المستور، وجانبا من صراعات النفوذ والمصالح آنذاك، وهى بالقطع ليست قصة بوليسية تسعى وراء فك اللغز، وتكتمل بكشف الجاني ، والتفاصيل التي تقدمها ليست أبدا من قبيل التشويق أوالإثارة الفنية، ذلك إن واقعة قتل أو الشروع في قتل بطل قصتنا ليس الأول، ولن يكون الأخير، وأن سلسلة تصفية الساعين لكشف مالا ينبغي كشفه ستظل مستمرة مابقيت الحياة، وما كان إختفاء جثة البطل ـ باعتباره أيقونة مجابهة الفساد ـ في المشهد الأخير، إلا معادلا فنيا لهذا الإستمرار، وكدرة التاج، تحتل هذه القصة ترتيبها المتميز في بؤرة نواة المجموعة ومنتصفها، ويتعين عنوانها ـ دون غيرها ـ من أربع كلمات تحمل جينات المتن وتشف عنه، ولعله من نافلة القول أن نُذّكر بأن الحكاية وإن بدت استرجاعا حرفيا لأحداث واقعية فى مرحلة ما من حياة صاحب السيرة وشخصه، فإن السارد ـ لابد ـ قد أعاد ترتيب هذه الواقائع، ونفخ فيها من روحه الفنية، وصبغ حقائقها بلمسة اللامعقول التى أشرنا إليها، والتى تجلت فى إنفراد بطل القصة ( القتيل ) دون غيره برواية واقعة إغتياله، بل وقدرة جثته من رصد أدق تفاصيل الحركة، وانفعالات الأشخاص ـ خصوما وأصدقاء ـ من حولها، علاوة على قدرتها الخارقة العجيبة على الإختفاء المباغت المريب، الأمر الذى يجعل من القصة نموذجا متفردا للقص السيرى الذاتى فى ثوبه الغرائبى .

وأما قصة “صنابير النار ” فتعد استرجاعا تسجيليا فنيا لإثنتىن وسبعين ساعة، ربما كانت الأكثر إثارة فى حياة الذات المروية، صاحبة السيرة، على لسان راويها ـ البطل ـ الذى هو نفسه ذلك الصحافى الذي يروى سردا تفاصيل القبض عليه لجرأته المتجاوزة، حين انتوى نشر وقائع تزوير انتخابية بالعدد الجديد من الجريدة التى يصدرها، يقول : ” لم أكن أدرى أن ماكنت أنوى نشره عن وقائع تزوير الإنتخابات البرلمانية الأخيرة سوف يكون سببا فى القبض على وحملى فى عربة مسرعة نحو مبنى مديرية الأمن “ص 57، هكذا، تبدأ معاناة الذات، وتتشكل حكايتها الأسوأ، مع تجربة الإحتجاز المريرة، والتى تتابعت حلقاتها مضطردة خانقة منذ تلك اللحظة البائسة التى أفاق فيها صاحبنا ليجد نفسه داخل زنزانة رطبة، وعلى موعد مع مصير مجهول، وضابط تحقيق متأفف ناقم على ضيف آخر الليل الثقيل الذى حرمه من الإنصراف والعودة إلى منزله، ذلك الذى يصفه السارد فى بلاغة منقطعة النظير، بقوله : ” الوقت يمضى وصديقى الضابط المسكين يبحث لى عن حفرة يزجنى فيها “ص 57، ورغم توجسات اللحظة ومخاوفها، لايتردد السارد فى أن يخرجنا من عبثية المشهد، فيقطع التدفقات المقبضة لتفاصيل المأزق، ويستبدالها بخواطر أخرى يستجلبها من خلف جدران محبسه، فيلجأ إلى الإسترجاع للتخفيف من كأبة الأحداث؛ فيذكرنا بزوجته وأولاده : ” كنت مشغولا بأمر زوجتى “ص 52، وصديقه المهندس مُرسل الفاكسات، والذى تم استدعاؤه ليلا واستجوابه وصرفه فقام بإخباره، مما كان سببا فى أن يتهيأ لأمرالقبض عليه، ويستعيد بعضا من هواجس الإسترابة وتوقع الخطر التى همس بها قبل سويعات لصديقه الطبيب، قائلا : ” أشكو من الأرق وحالة من الخوف المجهول تنتابنى ليلا .. أرى أشباحا غريبة التكوين، دميمة الملامح تحلق فوق رأسى “ص58، ثم يمرج بنا عائدا من جديد للغوص فى تلافيف حكايته، فيذكر بعضا ممن آزروه فى محنته، وممن تنكروا له، ويصف بعضا مما رآه وعاناه بمكان احتجازه التى كادت تفتك به ” كانت رائحة الطفح فى دورة المياه العفنة موجود ة داخل غرفة الحجز تدعونى للهروب”ص 60، ويسمى بعضا من أصدقائه، كمصطفى عبد السلام، وعدلى لواش، وشقيقه عبد اللطيف، الذين كانوا بانتظاره لحظة إخلاء سبيله، كما يورد تواريخ بعض الوقائع يوما وساعة يقول : ” كانت الساعة قد بلغت السادسة من صباح يوم الإثنين 28 من مارس، أخرجونا من غرفة الحجز نحو حوش السجن “ص 61، ويسجل تاريخ إخلاء سبيله : ” كانت شمس عصر الثلاثاء 19 مارس قد قاربت على الرحيل وكانت رغبة مفاجئة فى التجرد من ملابسى قبل أن أحكى لزوجتى وأطفالى ماتم “ص 64، ولعله من قبيل المفارقة اللافته أن تأتى نهاية حكاية ” صنابير النار ” على غرار ذات النهاية فى قصة ” الرجل الذى أكله الملح ” وهو مايؤكد ماسبق الإشارة إليه من أن إختفاء جثة البطل فى الحالتين ماهو إلا تأكيد لبقائه كأيقونة وفكرة لن تموت .

شخصيات الجمل

يرصد محمود الجمل فى قصص القسم الأول عددا من الشخصيات المتباينة، يقيم عليها بناءه القصصى باعتبارها المركز الذى تنطلق منه وتدور به ومن حوله الأحداث، إلا أنه قد يلاحظ ثمة قصور فى تبيان مايكفى من الملامح الخارجية و الداخلية لبعض هذه الشخصيات، مما أفقدها قدرا من كفاءتها الدرامية، ومع هذا فقد تميزت شخصيات هذا القسم من المجموعة على ما سواه من حيث التنوع، إذ يمكننا أن نمسك بتلابيب بعض نماذج هذه الشخصيات من مثل ذلك البدوى، الذي لا نعرف عنه سوى عمامته وصلعته، الخائف السلبى المكتفى بمراقبة الأمور عن بعد، الصامت الذى لا يخرجه مشهد العنف القريب ولا مقتل الطفل البرىء عن صمته، بل ويفر هلعا مهرولا خلف راحلته الهاربة كما فى قصة (الخيول)، وشخصية المطارد المهدد فى جميع حالاته، والمراقب فى جميع خطواته، دون أن نستبين ملمحا من شخصيىته أو نذرا عن من يطاردونه ، كما فى (الخطوات)، ويبدو أن الكاتب ـ وهذا حقه ـ قد اتكأ على كفاءة سرده، وبلاغة لغته، والمتاح من تفاصيل المكان والزمان، فى مد القارىء بما يعينه على تصور ماخفى من ملامح شخصياته، وحثه على تخمين طبائعها، فيم تفكر، ومم تخاف، ودفعه للتعرف بنفسه على حقيقة أزمتها، وكأن الجمل حين أخفى، فإنما فعل لكى يُظهر . وتتمة لما سبق، نجد أنه من الضرورى الإلتفات إلى شخصيتين نرى أنهما قد حظيا بقدر أوفر من العناية فى تبيان الملامح، وهما شخصية ( زوجة المدمن فى قصة المفقود )، وشخصية ( المثقف فى قصة صنابير النار) ، والقصتان تكشفان عن مهارة الكاتب فى إلتقاط جانبا غائبا من هموم المرأة المهمشة، وتسليط الضوء على واحدة من قضاياها المنسية، وثانيا عن رغبته فى كشف ملمحا خفيا من أزمة المثقف فى مواجهة السلطة . وسأكتفى بالحديث عن شخصية المرأة فى قصة (المفقود) ــ خاصة وقد سبق ملامسة أزمة المثقف في سياق الحديث عن حكايات الذات ــ، حيث تتجلى ملامح شخصية زوجة المدمن بوضوح فيما تتعرض له من العنف الجسدى الغاشم ” أتتها الركلة فى منتصف بطنها، رقدت فى الركن، خرج هو ، أخذ يستحلب فص الأفيون “ص 19، غير أن إذعان الزوجة واستسلامها اليائس لطغيان القسوة لم يكن منتهى ماتعانيه، فاعتبارات الهامشية والفقر وقلة الحيلة قد طحنت عظامها، وأورثتها حالة من الخوف الدائم على نفسها، وعلى طفلها، وفرضت عليها عبء حمايته من عنف أب ـ يُفترض أنه مناط الحماية ـ أفقده الإدمان مؤهلات الأبوة الحقيقية، فاستحال مصدرا للتهديد ” يقبل الطفل، يضمه إلى صدره، يضغط عليه .. الطفل يصرخ .. تقترب أمه تجذبه من بين يدى أبيه، تعدو به نحو المنزل “ص20 ، وفى مونولج للزوجة يضج بالشكوى، حال انتظارها لدورها بالقرب من القناة لملو قربتها، فنلمح في نجواها جانبا من أزمتها، ونتسمع تضجرها من غياب الزوج بالأيام، وخوفها من الظلمة، وشُح مابالثدى، وحرارة الغرفة، والخوف من الليل والهيش المتكاثر أمام باب بيتها تقول : ” أقعد فى مكمنى، انتظر الصبح، أحيانا لايجىء، وعندما أصرخ يصرخ طفلى “ص 20 ، وتستمر المعاناة، وتحت إلحاح العوز وتضورات الجوع، تخرج وطفلها لتسول طعام العشاء، ويجىء الوصف المتخيل من منظور الطفل، يقول : ” تأتى أمى فيسقط علىّ بصرها، تربط يدى إذا كانت مجروحة، وتجرحها إذا لم تكن كذلك، وتحملنى ونذهب سويا، نتسول طعام العشاء “ص 31 ، ويباغتنا مشهد الختام فى قصة المفقود بتفاصيل النهاية الفاجعة فى حياة الزوجة البائسة، والتى يوجزها الراوى فى جملة أخيرة، وختام مأساوى عنيف : ” يحمل عصاته الغليظة، يرفعها عالية ويهوى بها، يسقط بعد أن دقت العصا رأس الطفل “ص 22 .

ليس غريبا أن تقوم كل قصص القسم الثانى من المجموعة على فكرة البطل الواحد، لكن المفارقة المُلفتة هى أن يتكرر هذا البطل الأوحد ذاته دون تبديل، وأن تستمر “أسماء” الشخصية الوحيدة المركزية، بعد الراوى المشارك لتسع قصص متتابعة ومتكاملة، بل وبطلة العنوان لثمانية منها .

يضم القسم الثاني من المجموعة، القصص إبتداء من قصة ” صديقتي تدخن ميريت “، وماتلاها من القصص المنسوبة إلى أسماء، ” شفاه أسماء”، “مفتون أسماء “، “صوت أسماء”، ” قطط أسماء “، ” فرح أسماء ” ، ” وهم أسماء”، ” ليلة زفاف أسماء”، وقد لايخفى على القارىء منذ اللحظة الأولى، أنها جميعا ماهى إلا حكاية واحدة متصلة، تتم فصولها فى فضاء واحد، وإن جاءت متخفية في عناوين متعددة ومنفصلة، إنها حكاية أسماء، الفتاة الخمسينية، على لسان عاشقها المتيم، وقصص أسماء هذه وإن بدت عاطفية، إلا أنها تلامس ـ ولو عن بعد ـ موضوعات شديدة الأهمية في حياة المرأة المعاصرة الناضجة، في علاقتها بميحيطها الإجتماعي، الضيق؛ كتعاطيها الخاص مع مفهوم الحب والزواج في سن متأخر، والواسع؛ كما في تفاعلات علاقات العمل والحياة المتشابكة والمعقدة التى تمارسها طوعا او تنصاع لها كرها . إن أسماء الأنثى الناجحة فى كل شىء، إلا في الحب، قد جعلت من الإفراط فى التدخين ـ الذى ارتأت فيه ” الوسيلة الوحيدة لمقاومة الإحباط والضيق ومشكلات العمل “ص 100ـ ومن عشق القطط، عالمها البديل، ووجدت في حياتها البسيطة، وتفاصيلها الصغيرة، مايغنيها عن فارس محتمل، وماينسيهاأحلام شاخت وفات أوانها، لقد اختزلت أسماء حياتها في سيجارة تشعلها، أو قطة تداعبها، وبقناعة شخصية، وذات واعية، أدركت أسماء حقيقة واقعها، وطبيعة مشكلاته، وخبرت طرائق التكيف معه، والتغلب عليه بطريقتها . يقدم لنا السارد ـ العاشق ـ أسماء في كل حالاتها، يتفنن في وصف قسماتها الخارجية؛ شفاهها، وصوتها، وعيونها، تلك التى يوجزها بقوله : ” تفاصيل معتادة .. جبين أخاذ .. حواجب ثقيلة .. عينان عميقتان .. جسد يضج بالعذرية .. صوت عميق .. “ص 95، ويسهب في ذكر كل ما يخصها؛ سجائرها ( الميريت )، وكيف ” تقبض على طرف اللفافة بقوة تبرز عروق عنقها، تدخن تدخينا عميقا، لايكاد الدخان يخرج من داخل صدرها “ص 73، ويصرعلى أن يدهشنا بتصنيفه الأيديولوجي الفريد للمدخنات تبعا لأنواع سجائرهن، (فالميريت) للبورجوازيات، و(الكنت) للفنانات، و(الإل أم) للمثقفات، و(الكليوباترا) لليساريات، ولا ينسى طقوس تدخينهن ومواعيده، كما يفرد قصصا كاملة؛ لقطط أسماء، ووهمها، وليلة زفافها، ويكشف لنا عن صفاتها الداخلية، وتكوينها النفسي، وكونها تدرك صعوبة أن تجد رجلا يشاركها حياتها، إذ ليس لديها وقت لطهى طعام، ولا لترتيب منزل، ولا لتربية أطفال، ولأنها تعشق الحرية، فقد أوصدت قلبها منذ زمن وأعلنت بأنها غير راغبة فى الرجال . تؤمن أسماء بأن الدخان المشبع بالنيكوتين قادر على مطاردة كل الأشباح، وتراه الوحيد القادر على أن يؤنس وحدتها، و على ترويضها، تقول عن السيجارة التى صارت رفيقتها المختارة بأنها ” أول وآخر المتع فى عالم يعج بالثعالب ” ص 79، فى اشارة بليغة لإيمانها الشديد بقدرة السيحارة على حمايتها من ألاعيب الرجال، ولأن أسماء ” تحمل فى داخلها قلب راهبة “ص 79 ، فقد ” قررت الإستمتاع بعذريتها ، مع الإفراط فى التدخين “ص 86، وأن يكون لها ” رأسا خاليا مؤقتا من بعض الهموم، وجسدا يحوى قلبا تزيد دقاته أحيانا احتجاجا “ص 86، و صدرا مفعم ” بالأسى المختلط بالرجاء “ص81 . إن شخصية أسماء يمكن اختصارها فيما قالته هى عن نفسها حين قالت لعاشقها الصب، حينما زارها بمنزلها : ” لك أن تعلم أنه ليس لى فى هذا العالم سوى ثلاثة أشياء، هى فقط التى تشغلنى، أمى وقططى وعلبة سجاترى “ص 90 ، لكن أسماء الزاهدة في عالم الرجال، مالبثت أن تحولت وتبدلت، فلئن كانت قد قالت ذات مرة : ” من الصعب وأنا أخطو عامى الخمسين أن أقوم بتكسير كل تماثيلى الخزفية وأن أبدأ من جديد “ص 91 ، فقد فاجئتنا بحق حين أعلنت موافقتها على كسرتماثيلها جميعا، وحين قررت، كما يقول الراوى البطل عنها : ” أن تعطينى مفاتيح حصونها وأن تستسلم مختارة وأن تمنحنى شرف معانقة كل التفاضيل العذراء “ص 94 . .

الفضاء السردى

يتسع الفضاء السردى بقصص الجمل ليشمل فى حده الأدنى، ( أماكن غير محددة ) لااسم لها ولا موقع، بلاهوية أوتاريخ، فقط وصف عام خارجى للمكان عبر إشارات شحيحة لتفاصيله، وقليل من الملامح التى تشف عن طبيعته؛( فهو مكان صحراوى ساكن لا حركة فيه، محاط بالجبال وبتل عال، وبه عين ماء وجذوع اشجار كما في ” الخيول”، وهو مكان مترب بلا أوصاف، لا تميزه سوى شجرة كما فى “الخطوات”، وهو شارع ضيق مظلم، وبيت حجري متهالك ينمو الهيش أمام بابه، وعلى مقربة من قناه للمياه كما فى “المفقود”، وهو أرض موحلة، وأقبية معتمة، وروائح عفنة تتصاعد من جثث الكلاب التي دهستها العربات المسرعة، يمتزج فيه التراب ببول الدواب وبالقرب من طريق رملي رفيع يقطع أحد المستنقعات، وأصوات غربان فوق الأشجار المنتشرة على أحد أطرافه كما فى “مدينة منهكة”، وهو شارع، وجدران، وأنقاض، كما فى “ورده لماجده”، وهو رمل وملح، ووادى ضيق، وساحة رملية، كما فى “سينانور”، وهو مكان يُسمع فيه عواء الذئاب، ونعيق الغربان، وجدران حجرية قديمة، أرضه ترابية ومحاط بالأشجار كما فى “الخلاء”،وهو شارع طويل ممتد مرصوف بالبلاط، فى وسطه عمود خشبى مغروس، وثمة درج خشبى واهن وابواب تفتح بعد أبواب كما فى “العزلة” ) ، وهى ـ كما نرى ـ أماكن يغلب علي معظمها، الصمت، والظلمة، والوحشة، والإنعزال عن ما حولها، بدائية الملامح متطرفة، مقطوعة الصلات مع محيطها، تضم شخوصا سلبية، خائفة، مراقبة، ومطاردة، فقيرة، منبوذة، فى أغلبها .

و( أزمنة غير محددة )، غير متعينة، لا ذكر لها على خط الزمن الحقيقى، ولايمكن نسبتها إلى عهد أو مرحلة أو حقبة تاريخية بعينها، كما فى جميع قصص الجزء الأول ـ باستثناء القصتين الأخيرتين منه ـ إذ، لايرد بقصص هذا الجزء مايشير إلى زمان معلوم، أو ذكر لسنوات، أو تواريخ للأحداث ، وإنما اكتفى الكاتب بإشارات زمنية عابرة، كذكر لحظات انحسار ضوء الشمس عند الغروب، وانغمار المكان بضوء القمر الباهت كما فى “الخيول”، أو التلفظ بعبارات على لسان الراوى تشير ضمنيا إلى الوقت مثل “الليل يكبس على” و “عيون كثيرة تبرق في العتمة” وهى عبارات لا تكشف أبعد من طبيعة اللحظة الراهنة كما فى “الخطوات”ص 16 ، ومثل ” يتركني، يغيب يومين وقد يختفي ثلاثة ” و “أخاف من الخروج في الليل” و “أنتظر الصبح أحيانا لا يجىء”ص20، وباستثناء جملة “سوق القرية يعقد كل ثلاثاء ” التى تنص على يوم بعينه ص 21 كما فى ا”لمفقود”، وعبارات مثل ” عندما تتساقط الأمطار بشارعنا “، التى تشير إلى زمن الشتاء، و “ويستمرون هم في البحث عني طوال الليل ” و”يبحث أهلي في الصباح بين الأنقاض”ص25 كما فى “وردة لماجده”، ونلحظ هذا النهج أيضا فى ملفوظات شاعرية مثل ” حاملا القلب الأحمر، يرفعه نحو حزم الضوء الشمسية “ص 27، و” يغمرني الضوء القمري الجاف” و ” تخفت كل الأصوات الليلية “ص28 كما فى “سيانور”، و مثل” تأتينى ليلا فأظل ساهرا حتى يعلو صوت الفجر”ص30، و ” أغفو فلا تأتي قبل بروز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، تأتيني فاحتلم، يوجب هذا الغسل، والبرد يحاصر عظامي “، فى اشارة لزمن الشتاء، والتناص مع الموروث الدينى فى ” بروز الخيط الأبيض …. ” فى اشارة إلى بزوغ فجر رمضانى ص 30، ” في أيام المطر، آخذها، نقطع الحواري، نخب في المياه العطنة، أظللها بالشمسية”ص30 كما فى “الحمار الوحشى”، ومثل ” لا أثر للقمر في السماء، الأشياء تغطيها العتمة “، “الليلة من ليالي الشتاء الباردة “، “عواء الذئاب لم ينقطع منذ أن دخل المساء “ص 33 ، ” وعاد الليل لا تخدش عتمته أية حركة ” ص33 كما فى “الخلاء”، ومثل ” يمتد الشارع في الظلمة منفردا”ص37، ” من أين تجىء روائح هذا الليل، وتلبسني “ص39 ، ” قبل وثوب الشمس ، سأرش وجه الشارع بالماء الرطب “ص 39 ، ” صرنا ضيفين بذاكرة الليل “ص 39 ، ” أنت الآن معى .. والشارع يمنح للظلمة أيقاعه .. “ص39 كما فى “العزلة”، والإستشهادات المذكورة جميعا تكشف طبيعة الزمن المسيطر فى معظم قصص القسم الأول حيث لا نلمح زمنا إلا فى شمس تنحسر، أوغروب يأت، أوأضوء قمرية باهتة، قمر يغيب، ومساء وليل وفجر، شتاء وبرد ومطر، ظلمة وعتمة ,

وحده الأقصى، حيث ( الأماكن المحددة ) المعلومة والمعروفة بل والمشهورة، سواء وردت لفظا فى سياق السرد كمثل : ( ” الدلتا طوع بنانك، عن يمينك وعن شمالك “ص 41، ” فرع رشيد بملحه وأسماكه، وهوائه المجفف لعرق النفوس ” ص41، ” تل القلزم بأشباحه، حى الأربعين بأرواحه، والغريب بمريديه “ص 42، ” ابني بها قلعتك، ثم اخرجى .. “ص 42، “ها قد دانت لك الدلتا بضواحبها”ص 42 ) كما فى ” إذا أقبلت “، أو وردت باعتبارها أحد مكونات الفضاء الذي تدور فيه الأحداث، وتتحرك داخله أو بقربه الشخصيات، مثل : ( منطقة ركس، وفندق البوريفاج، و مرسى صيادى الفلايك، ومحافظة السويس، وأراضى الخور، وكازينو الطائر الأزرق، وعمارات : ظاظا، وكمبورس، وفندق سان ستيفانو، و مبنى المحافظة الجديد، ومديرية الأمن، ومجمع المحاكم، حى السحاب، مدينة الصباح ) فى “الرجل الذى أكله الملح” ، وأيضا، تلك المتعينة والمعروفة، مثل ( زنزانة رطبة، مبنى مديرية الأمن، القسم القريب من الخليج، غرفة الحجز، شارع جرجا، منزلنا القديم، دورة المياه العفنة الموجودة داخل غرفة الحجز، مدخل غرفة الحجز، وغرفة صغيرة أخرى جانبية، مبنى الحزب الوطنى، مديرية الأمن ) كما فى “صنابير النار” . .

و( الأزمنة المحددة ) ، التى تعلن عن نفسها فى توقيتات صريحة، وتواريخ تحيلنا مباشرة إلى مرجعها الواقعى مثل : ( ” كان قرار العودة من المهجر “ص 49 ، “واضح أن فكرة كون حرب أكتوبر هى آخر الحروب قد استبدت برأس من يحكم “ص 49، ” كانت شعبيته معقولة حتى 1980 “ص49 ) ، كما فى ” الرجل الذى أكله الملح “، ومثل : ( ” كانت الساعة قد بلغت السادسة من صباح يوم الإثنين 18 من مارس “ص 61 ، ” كانت بعض المفاوضات قد جرت ظهيرة يوم يوم الإثنين “ص 62 ، ” عندما قاربت الساعة الثانية عشرة ظهرا جاء أحد الصولات وجمعنى معه فى كلابش واحد “ص 63 ، ” كانت شمس عصر الثلاثاء 19 من مارس قد قاربت على الرحيل “ص 64 )، كما فى ” صنابير النار “، ومثل : ( ” لازلت ومنذ قرابة أربعين عاما مضت يثير شغفر رؤية امرأة مدخنة “ص 70 )، كما فى “صديقتى تدخن ميريت “، ومثل : ( ” اعترفت لى أنها على مشارف عامها الثامن بعد الأربعين “ص 86 )، كما فى ” عيون أسماء “ومثل : ( ” تجتهد فى أن يكون لنا منزلنا الخاص خلال مدة لا تزيد عن ستة شهور “) ص 97، كما فى ” فرح أسماء “، ومثل : ( ” لم أتوقف منذ قرابة ثلاث سنوات منذ رأيتها لأول مرة “ص 99، ” صمدت أمام كل المغريات طوال أكثر من عقدين “ص 99، ” لأننى عبر أكثر من عامين لم أرها إلا مرتين فقط “ص 100، ” كنت أفتش عن سر اهتمامى بهذه المرأة الخمسينية “ص 100، ” ظللت بلا زواج طوال أكثر من عقدين ” ص 102)، كما فى “وهم أسماء ” .

لكن، ولأن لكل قص ـ بالضرورة ـ مكانا وزمانا، باعتبارهما المُعبران عن ذلك الفضاء الذي تلتقى عنده الشخصيات والأحداث جميعا، ولأن الزمان والمكان المعنيان هنا ليس بالقطع ذلك المكان الفراغي ولا الزمان هو الميقات الطبيعى السرمدى، إذ الأهم هنا هو المكان والزمان الفنيان، السيكولوجيان اللذان يعبران عن رؤية الكاتب، وهو ما يمكن ملاحظته فى قصص الرمز والغرائبيات عند الجمل، وقد حاولت جاهدا التقاط كل الإشارات الواردة بالمتون، والتى تكشف طبيعة ذلك الفراغ الزمانى والمكانى المتعمد، الذى لا نستبين فيه مكانا متعينا، ولا زمانا محددا، فقط مكان ما وزمان ما، إن اصطناع الجمل مثل هذا العالم الذى يبدو منقطع الصلة بما حوله، مفارقا لمحيطه، إنما هو لضرورات فنية قصوى تسعى إلى نكأ مراكز الإثارة والترقب، وإشاعة وتأكيد الجو الغرائبى، وتهيئة القارىء الذي استمرأت قريحته المنمط والمعتاد، على تقيل فكرة التخييل المقصودة، بينما ـ وعلى الجانب الآخر ـ شغلت الأمكنة المتعينة، والأزمنة المحددة، كل فضاءات قصص السيرة الذاتىة ـ القائمة بطبيعتها على الحقائقى والوقائعى والتسجيلى ـ وكل حكايات الواقع بالمجموعة .

خاتمة

تلك، كانت محاولة قراءة فى مجموعة ” الرجل الذى أكلة الملح ” للكاتب الصحفى، القاص محمود الجمل، هى، مغامرة تجوال حر فى مدائن خيالاته القريبة والبعيدة، وهى، تجربة ارتحال فى تجاويف حكاياته الغرائبية الموشاة بلغتة الشعرية البليغة اللافتة، هى، نبش فى تفاصيل قصصه ـ الملغزة فى واقعيتها كما فى رمزيتها ـ فإن عُدت قرائتى مجرد مغامرة تجوال، أو تجربة ارتحال، أو نبش فى تفاصيل، فإن قصص الجمل لاشك مؤهلة لقراءات مغامرة أبعد مدى وأوسع، وجديرة بدراسات أدق وأعمق . وما هذه القراءة إلا محاولة أولى فى سبيل إلتماس عالم الجمل السحرى، بدأتها باطلالة ببليوجرافة سريعة تهدف إلى التعريف، والتعرف على طبيعة العناوين فى قصصه، وأنماطها، واستعراض عدد من الملاحظات حولها، ثم محاولة الولوج فى ثنايا السرد الغرائبى عنده، ومستوياته الممثلة فى قصصه، والإقتراب الحثيث من بعض شخصياته اللافتة، ملامحها، وطبيعتها، وزمان ومكان حركتها، وتتبع ماتبدى من رغبة الكاتب الجامحة التى تطمح أن يكون شاهد عيان على بعض من وقائع عصره، كما أوردناها فى حكايات الذات، ثم محاولة التعرف على بعض ملامح الفضاء السردى فى مجموعته . . .